もはや、避けて通れないのが「SNSでのカウンセリング」。

特に、若い人には、

「相談は電話で。フリーダイヤルだから」

なんて言っても、電話をすることがほぼない。

新入社員研修では、電話の取り方・取り次ぎ方もあるそうで、それぐらい、電話っていうのは馴染みが薄いようです。

そんな彼ら彼女らは悩みがないかというと、そんなことはありません。

しかも、コロナ禍で、おっさん上司により飲みにケーションもなく、孤立することも多いみたいですね。

じゃあ、どういう手段だったら、悩みを相談してもらえるか?

そこで、「SNSカウンセリング」となるわけですね。

目次と概要

日本能率協会マネジメントセンターより2021年6月30日に初版が出版されました。

SNSカウンセリングは、現時点では数冊発行されていますが、日本能率協会マネジメントセンターさんは割と早めに出されていたようです。目の付け所がさすがです。

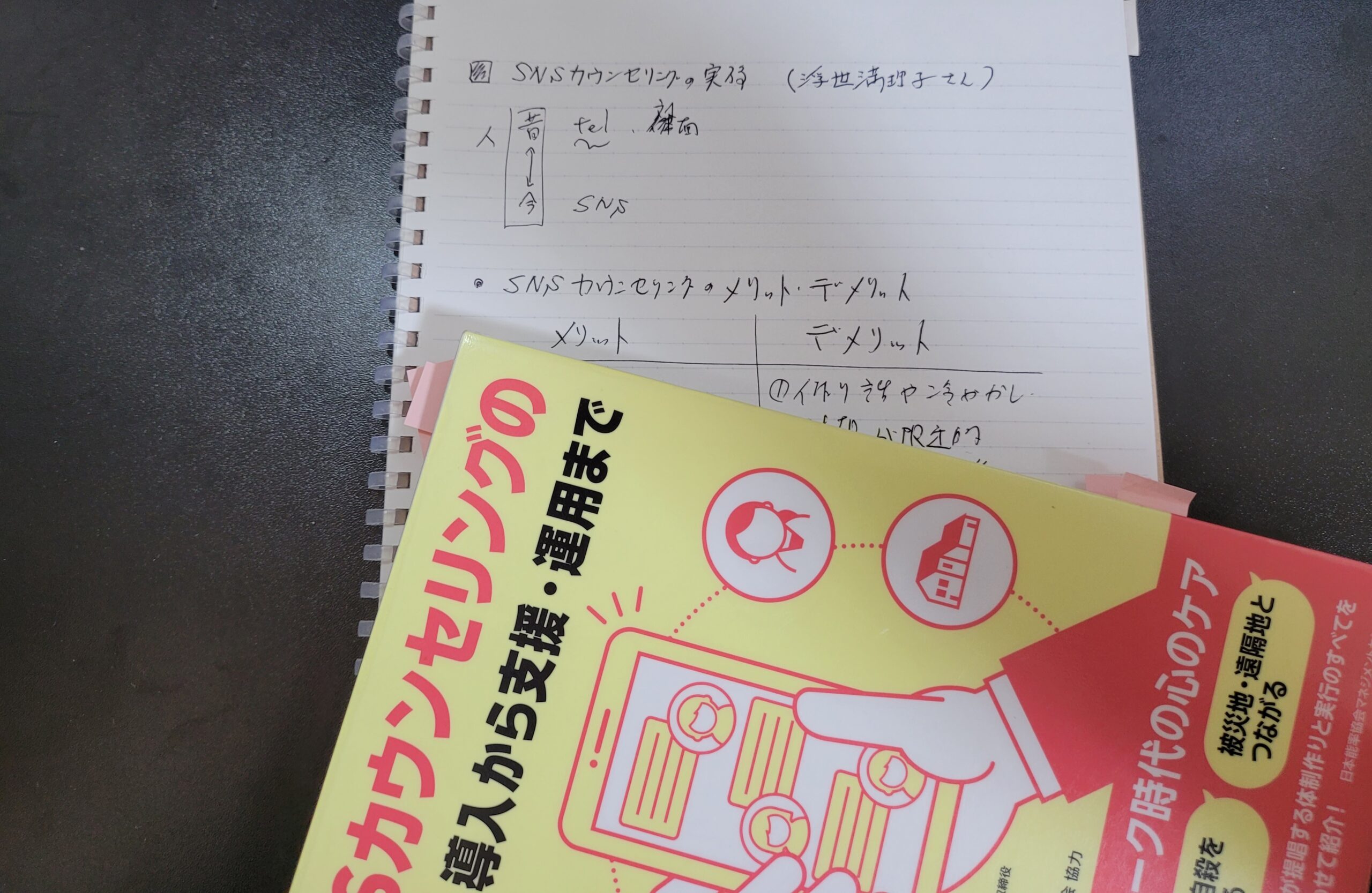

で、目次はこんな感じです。

目次

第1章 SNSカウンセリングとは何か

第1節 SNSカウンセリング誕生の背景

第2節 SNSカウンセリングの誕生後の展開

第3節 SNSカウンセリングの活用

第4節 SNSカウンセリングの課題

第5節 SNSカウンセリングのメリットとデメリット

第6節 SNSカウンセリングの可能性

第2章 SNSカウンセリングの実際

第1節 導入の基本姿勢

第2節 事例①京都アニメーション放火殺人事件

第3節 事例②SNS誹謗中傷等心のケア相談

第4節 事例③自治体・教育委員会でのLINE相談

第5節 事例④SNSカウンセリング~ココロの健康相談

第6節 事例⑤大阪北部地震 心のケア

第7節 事例⑥DAIDO Heart@LINE

第8節 事例⑦JSここメン(LINEチャット)

第9節 事例⑧ひきこもり生きづらさココロゴトSNS相談

第10節 SNSカウンセリングのプラットフォーム例

第3章 SNSカウンセリングの意義・展開

第1節 アカデミックな視点から見たSNSカウンセリング

第2節 SNSカウンセリング誕生の原点

第3節 産業医から見たSNSカウンセリング

第4節 SNSカウンセラーに求められること

第5節 SNSカウンセリングに寄せて

巻末資料

ここでビックリなのが、事例が8ケースもあるというところ。

SNSはあくまでも手段であり、どういうケースで相談がされるかという内容になると、経験値で補うのはやはり難しいと思っていたところでした。

実際、SNSカウンセリングに関しての本は割と見かけるようになりましたが、事例が多く記載・分析されているのは類書がなかったです。

強烈に印象的だった一文をあげると……

この本で1つだけ感銘を受けた文章をあげるとしたら、こちらです。

今の若い人たちは、多くの悩みを抱えているにもかかわらず、身近な家族や友人、教師に相談すること、ましてや行政機関の電話相談に電話を掛けることなど、頭に浮かばない

P15

いわゆる「最近の若い人論」ですが、この本では結構、的確にとらえているように思います。

だから、SNSっていう話になるんですが、一方でSNSの危険性についても記載があります。

SNSで知らない人に相談した結果、事件に巻き込まれてしまうんです。

これは、ちょっと衝撃でした。

SNSカウンセリングの重要性を学ぼうと思って手に取った本ですが、SNSを使って相談を受ける信頼性についても重要だっていうことを知りました。

当たり前と言えば当たり前なんでしょうけど、この本は、そういう基本的なことからしっかりと省くことなく記載あれており、改めて気づくことが多くありました。

では、ここでクエスチョンです

「死にたい。っていうか、死にます」というメッセージで相談を受けたらどうしますか?

そのものズバリがこの本の中に出てきたわけではないですが、でも、現実問題としてはありうる相談だと思います。

だとしたら、その対処方法としてのヒントが本の中ではP174に答えが書いてあります。

対面やオンラインだと相手の表情や声の様子で、情報を集めることができますが、SNSでは文字でしか知ることができません。

具体的な対処方法はこの本に書いてあるのですが、これって、いたずらや冷やかしだったらどうでしょう?

そうなんです、この本ではSNSカウンセリングのデメリットについてもきちんとまとめられているんです。

P41から「メリットとデメリット」についての記載があります。

こういうのって、メリットは割と思いつくのですが、デメリットについてはなかなか考えることが難しい。

だからといって、SNSカウンセリングを受けているときに、このデメリットにあたるケースに遭遇したら、パニックになってしまいます。

そんなことを、この本で考えながら読むと、本に書いてあること以上に学びがありました。

本の表紙に「ネット世代・テレワーク時代の心のケア」とありますが、偽りなしでした。